图为苏洵、苏轼、苏辙画像

公元1056年,北宋嘉佑元年,这是宋仁宗的第九个年号,是年正月皇帝大赦,嘉佑这个在北宋文化和政治上具意义的年号,在一片祥和的气氛中拉开帷幕。

同年,四十七岁的苏洵携苏轼、苏辙二子来到了京城汴梁,这位二十七岁才开始发奋读书的四川眉山人,将自己认为写得好的文章呈送给了礼部尚书、翰林学士欧阳修。欧阳修读罢大为震撼,认为他的《衡论》、《权书》和《几策》可与刘向、贾谊文章媲美,并向朝廷有着王佐之才的苏洵。

苏洵因此名声鹊起,朝野上下争相传阅苏洵文章,从此三苏登上历史舞台。

图为眉山苏公祠

嘉佑二年,苏轼、苏辙同殿高中进士,一门三苏开始了他们曲折的政治生涯。

嘉佑三年,王安石上万言书,事关苏轼、苏辙政途的王安石变法开始孵化。

1066年,苏洵病逝,朝廷追赠光禄寺丞,后又特赠太子太师,谥号文安。

宋神宗熙宁二年,王安石推行新法,苏轼、苏辙兄弟与王安石政见不和、政途多舛,苏轼于元丰二年卷入乌台诗案,万幸得以勉强保全。宋徽宗靖国元年七月二十八日,苏轼去世,南宋高宗赠资政殿学士,谥号文忠。宋徽宗政和二年十月三日,苏辙病逝,被追复为端明殿学士,谥号文定。

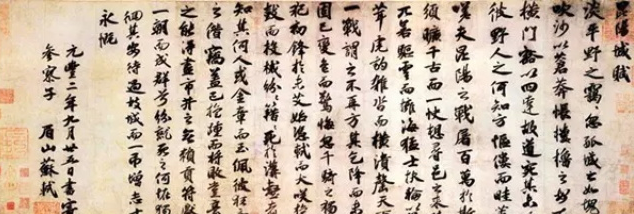

图为苏轼书帖

斯人远去,但三苏之功德光耀于世,三苏文章传世千古,并列唐宋八大家,苏轼诗文,词体堪称大成,书法自成一家,丹青笔墨同样为人称道,三苏文气之盛。

图为苏公窑传世粉彩《恬然》壶

除去文学上的造诣,三苏更集萃了中华道统的精髓。无论是苏洵闭门修书的治学之道,还是三苏策论显示的王佐之才,都展示了他们修身、齐家、治国的雄伟抱负;三苏无论是光鲜于庙堂,还是贬居于岭南,都勤政为民、一心为公、刚正廉洁,尽行仁义忠勇之道;三苏父慈子孝、兄弟和睦,也是孝悌知礼的典范。

图为苏公窑传世粉彩花鸟壶

如今三苏血脉已历多年,三苏后人代代谨遵祖训,传递着三苏的道统。苏洵公三十四代世孙苏元阳先生以业瓷为盛名,希望以多年陶瓷为载体,尽表先祖文风盛德,在瓷都景德镇创立苏公窑,以传世粉彩绘三苏千古文章,以惠世人。